子どもたちとの外遊びや園庭あそびは、自然に親しむ大切な時間。

けれど都市部でも、野生動物によるトラブルが起きることがあります。

実際に保育園勤務時代、ハクビシンの糞が園周辺に落ちていたり、カラスに威嚇されたりする場面を経験しました。

区のホームページで情報を確認し、保育者や保護者で迅速に共有する対応も行っていました。

この記事では、都市部でも注意したい危険な動物たちと、子どもたちを守るための対応策をまとめました。

楽しい外遊びを守るため、今から備えていきましょう!

それではまず、都市部でも出会う可能性がある「危険な野生動物」たちを確認していきます。

都市部でも注意したい野生動物7選

都市部でも、思わぬ場所で野生動物に出会うことがあります。

ここでは、特に注意しておきたい動物たちを紹介します。

ハクビシン

- 【特徴】顔に白い線模様があり、体は細長い。夜行性で、住宅地にも出没。

- 【危険性】糞による感染症リスク、屋根裏などへの侵入。

- 【保育ポイント】園周辺で糞を見つけたら、すぐに保護者・保育者間で共有し、子どもを近づけないようにする。

カラス(特に子育て時期)

- 【特徴】春〜初夏にかけて子育て中のカラスは特に攻撃的。

- 【危険性】威嚇・攻撃行動(低空飛行や鳴き声)。

- 【保育ポイント】カラスの巣がある場所は事前に把握し、子どもたちの散歩コースを調整する。

アライグマ

- 【特徴】丸顔と縞模様のしっぽが特徴。非常に器用で、ゴミをあさることも。

- 【危険性】狂犬病ウイルスや寄生虫の媒介リスク。

- 【保育ポイント】目撃情報があった場合、無理に追い払わず、行政に連絡を。

ノネコ(野良猫)

- 【特徴】一般の猫と見た目はほぼ同じ。

- 【危険性】猫ひっかき病、ノミやダニの媒介。

- 【保育ポイント】むやみに触れない、餌付けをしないよう子どもたちに指導。

ドバト(街なかのハト)

- 【特徴】人馴れしているが、群れると大量の糞害を起こす。

- 【危険性】糞による感染症リスク(クリプトコッカス症など)。

- 【保育ポイント】ハトの多い場所では飲食を避ける。ふんの多い場所では遊ばない。

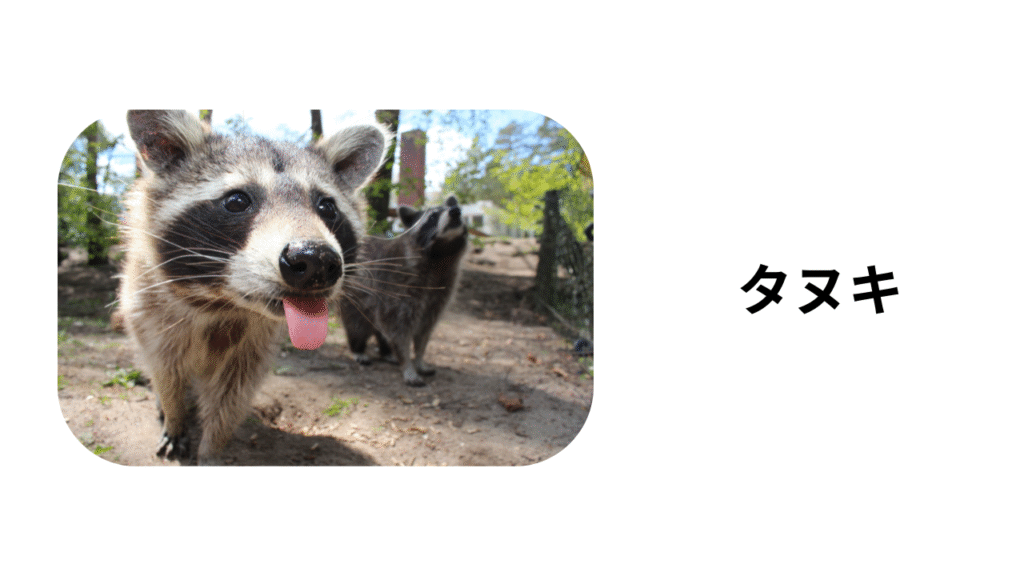

タヌキ

- 【特徴】ぽってりした体型で人里に現れることも。

- 【危険性】疥癬症(皮膚病)などを人にうつす可能性あり。

- 【保育ポイント】目撃しても近づかず、子どもには「静かに離れる」ことを教える。

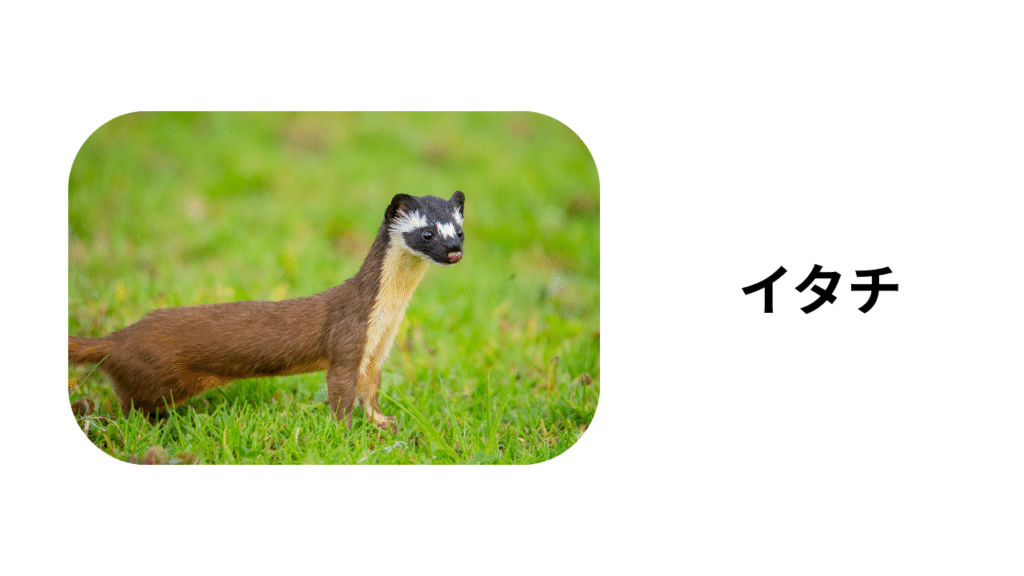

イタチ

- 【特徴】細長い体で素早く動く。住宅地の物陰にも潜むことがある。

- 【危険性】狂犬病ウイルスを持つ可能性、攻撃的になることも。

- 【保育ポイント】発見したらすぐに園内共有し、屋内への侵入防止を徹底。

これらの動物は、自然豊かな地域だけでなく、都市部でも身近な存在になりつつあります。

「珍しい動物だ!」と子どもたちが興奮しても、触れず、近づかず、静かに離れるを基本にしましょう。

遭遇したときの対応

都市部で危険な野生動物を見かけた場合、適切な対応をとることが、子どもたちの安全を守るカギになります。

ここでは、基本的な対応の流れをまとめました。

近づかない・刺激しない

- 野生動物に気づいたら、静かにその場を離れることが最優先。

- 大声を出したり、追いかけたりすると、逆に動物を興奮させてしまう可能性があります。

園内・保護者間で情報共有する

- 目撃情報や被害状況は、速やかに園内全体へ共有。

- おたよりや連絡アプリを通じて、保護者にも注意喚起を行いましょう。

行政の情報を確認する

各自治体(区役所・保健所)のホームページでは、野生動物に関する注意情報や相談窓口を公開しています。

▽都内全域の情報は東京環境局のHPから閲覧できます。

- 迷った場合は、区の担当窓口に連絡して指示を仰ぐと安心です。

(例:「東京都○○区 動物による被害対策」など)

散歩コースや外遊びの見直し

- 危険が予想されるエリアや時間帯は、事前に回避する工夫を。

- 代替コースを考えておくと、緊急時にも慌てず対応できます。

子どもたちへの伝え方

動物への興味を否定せず、

「見るのはいいけれど、近づかない・さわらないがルールだよ」

と前向きな表現で伝えると、子どもたちも納得しやすくなります。

✅ 危険動物対応チェックリスト

実践しやすいようにチェックリストにまとめました!

【チェックリスト①】危険な動物を目撃したときの対応

チェックリスト②:普段からできる危険動物対策

保育園用のチェックリストは以下から無料ダウンロードできます。ご自由にご利用ください。

おわりに

都市部でも、ハクビシンやカラスなど、子どもたちにとって注意が必要な野生動物と出会う可能性があります。

だからこそ、

「どんな動物がいるのか」

「見つけたときはどうすればよいか」

をあらかじめ知っておくことが大切です。

特別に怖がる必要はありませんが、

安全な距離を保ち、園や家庭で情報共有を行うことで、子どもたちをしっかり守ることができます。

今後も、季節や地域ごとに気をつけたい生き物について発信していきます。

「この動物も取り上げてほしい」「こんな場面で困った」などのリクエストも大歓迎です!

コメント